-

-

Welcome to nowhereland, find and seek files.

La Démoscene Amiga

Au tout départ de cette histoire, était le crack.

Ce n’est pas la saleté biochimique qui pollue les rues et les vies des grandes villes américaines, mais tout simplement le piratage informatique qui, lui, pollue la vie des auteurs et des éditeurs de logiciels.

Au départ, il s’agissait donc de " cracker " un logiciel commercial, en l’occurrence un jeu, et de signer le forfait. Le crack a pris son essor grâce aux lecteurs de disquettes et c’est également grâce à cette technologie que les démos ont pu exister et proliférer. À cet instant, on ne peut pas encore parler de vrai groupe. Le crack n’emploie souvent qu’une seule personne, parfois deux : le premier se charge de faire sauter la protection du logiciel et le second de « commercialiser » le titre devenu ainsi copiable. Bien sûr, les deux lascars ne signent pas de leurs noms véritables, ils s’inventent alors des pseudos plus ou moins délirants afin de protéger leur identité. Cette « tradition » a été conservée malgré la légalité de l’activité des demomakers. Histoire aussi de se donner un genre, ils baptisent alors leur organisation sur Amiga avec des noms tels que Quartex, Paradox, Fairlight, Angels, Red Sector, Tristar, Scoopex, Skid Row, etc.

Le groupe laisse sa marque sur le secteur boot de la disquette ou dans un petit fichier exécutable : à chaque chargement du jeu s’affiche un « logo » du groupe avec un slogan, un message et, parfois, une adresse. Je précise bien que c’était un “logo” et non pas un logo car, à cette époque, les outils de création graphique ne sont pas très perfectionnés et les crackers n’étaient pas forcément doués en dessin. Mais la concurrence et les imitations sont nombreuses et il va donc falloir se différencier de la masse. Comment ? D’abord intensifier l’activité en proposant des jeux non encore commercialisés dans le circuit légal et ce, le plus rapidement possible. Ensuite les pirates vent s’attacher à soigner leur identité visuelle : on commence par accorder plus de soin au logo. Pour se donner un " style distinct qui se distille " et, toujours pour faire différent et mieux que l’autre, on va exploiter le hard de la machine : on programme des rasters qui vont utiliser les 4096 couleurs de l’Amiga (ce sont les fameux " arcs-en-ciel" ), un scrolltext pour raconter sa vie, des formes mathématiques en mouvement, des formes 3D, etc. Et si l’espace-mémoire de la disquette le permet, on rajoute encore une musique ”soundchip”.

Trois personnages spécialisés vont donc peu à peu émerger : le graphiste, le coder et le musicien.

La signature possède désormais un nom : c’est une intro (une introduction au jeu), la forme première de la démo. À partir de là, un phénomène étrange va se produire : la partie créative du groupe va commencer à se prendre au jeu de la compétition. Les groupes, par jalousie, vont s’amuser à essayer de réaliser une intro plus sophistiquée que celle du voisin. On se rend vite compte que le logiciel cracké prend trop de place sur la disquette : les intros vont finalement être livrées SANS le jeu et vont s’allonger pour devenir démonstrations ou démos. On les appelle ainsi car elles visent à démontrer ce que le groupe est capable de créer.

On peut se permettre également de supposer qu’elles ont pris ce nom parce qu’elles étaient exposées dans les vitrines des magasins informatiques pour attirer les consommateurs car, à l’époque, aucun jeu ne présentait un aspect aussi spectaculaire que les démos !

LES DEMOS D’AUJOURD’HUI

En 1994, on fait la différence entre crack et démo. Les deux activités se sont distinguées au point que certains démomakers sont payés par les crackers pour réaliser leurs intros !

Pendant longtemps, le code a dicté sa loi, ce qui donnait des démos privilégiant la technique au détriment de l’esthétique. Pourtant, peu à peu, les créateurs ont développé la notion de design : musique, graphismes et code doivent être accordés au même diapason.

Les genres se sont également diversifiés : on a vu des démos " originales“ qui mettaient en place une structure dramatique complexe, comme la Odissey d’Alcatraz, des démos humoristiques plus axées sur la dérision comme Budbrain en 1990.

Enfin, un autre genre qui a moins bien proliféré est celui des clips qui consiste à enchaîner des images, des effets et des animations sur un rythme souvent techno.

Rebels a ouvert le bal en 1989-1990 avec Coma, et Spaceballs a construit sa notoriété uniquement sur deux démos de ce type qui constituent le top dans leur catégorie (State of the art en 1992, et Nine Fingers en 93).

Beaucoup moins répandues sont les vidéo démos. Ce sont, comme leur nom l’indique, des démos transférés sur bande ou un mixage d’images informatiques et d’images filmées puis traitées informatiquement.

Les limitations techniques se faisant bien moins sentir sur le support, les effets sont nombreux et on abuse avec délectation du ray-tracing.

Le problème est que l’on ne swape pas une cassette vidéo comme on le fait avec une disquette : la duplication est difficile, la qualité n’est jamais au rendez-vous de la copie, et les frais postaux sont plus élevés.

LA SCÈNE : LA 4ÈME DIMENSION ?

On ne se trompe pas lorsque l’on parle de la scène comme d’un monde à part puisqu’elle génère ses propres magazines sur disquettes (R.A.W., The Jungle, etc…) ou sur papier (Opus Mag, Overscan), ses propres messageries périodiques (Live de Dreamdealers), ses propres hit-parades (Eurocharts, Ram Jam Charts, etc…), ses propres logiciels, de grande qualité d’ailleurs (ASM One, Protracker et IFF Converter tous été développés par des démomakers et placés dans le domaine public) et ses propres commérages…

Si on définit souvent la communauté informatique comme étant une secte par rapport au reste de la société “normale”, la scène est, elle aussi, une sorte de secte par rapport au reste de la communauté informatique… Parents, rassurez-vous, on y entre et on en sort librement ! C’est aussi le caractère un peu " strange” des pseudos et des noms des groupes, ainsi que l’aspect très underground du milieu qui crée une nébuleuse autour de la chose.

PARTY TIME

La demo party tire également son origine du crack. À l’époque où celui-ci était très virulent, les plus grands groupes organisaient des copy parties :

en gros on y venait pour copier le maximum de "stuff" .

Ces copy parties étant une plaie pour l’industrie micro-informatique, il était courant de voir débarquer les agents des organismes anti-piratage qui réquisitionnaient le matériel informatique et nettoyaient toutes les disquettes illégales à l’aide d’aimants.

Les moins chanceux des participants repartaient, accompagnés des forces de police du pays où avait lieu la copy party.

Les plus veinards dans ce genre de situation critique étaient encore ceux qui couraient le plus vite…

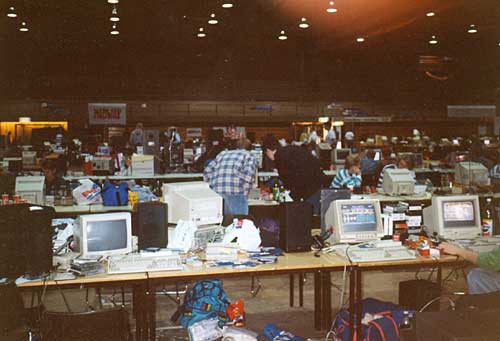

Certaines copy parties proposaient des concours : intros, musique, graphique, logos. Et parce que l’Homme est naturellement bon, les copy parties ont progressivement cessé d’exister au profit des demo parties où l’on ne venait plus que pour voir les copains qu’on ne connaît d’habitude que par le courrier que l’on reçoit d’eux, pour partager une passion commune et participer et/ou pour assister aux compétitions de plus en plus grassement rétribuées. Le succès d’une party dépend de plusieurs paramètres : le lieu, la date (elle doit se faire généralement pendant les périodes de vacances scolaires et le week-end), la publicité faite, les prix alloués aux gagnants des compétitions, la qualité de l’organisation bien sûr et surtout la notoriété des groupes organisateurs.

Les gigantesques salles se tiennent les demo parties sont généralement situées en périphérie des grandes villes, c’est-à-dire là où la location est la moins coûteuse. Elles traduisent bien la passion des demomakers puisqu’elles durent un maximum de quatre jours non stop où, en général, on ne dort pas (ou alors difficilement) pour ne pas rater une miette.

LE SENS DE LA VIE

Mais à quoi servent les démos finalement ?

À rien ou “juste pour le fun” vous répondront la plupart des demomakers. D’autres, plus spirituels, pourraient vous répondre : " on ne fait pas des démos pour comprendre l’ordinateur mais pour se comprendre" . Enfin, d’autres invoqueraient des raisons idéologiques ou humanitaires comme, par exemple, les créateurs de démos anti-fascistes (Alcatraz et Interactive).

Il y a pourtant quelques points dont on peut être sûrs : la scène est un lieu de formation unique en son genre, et de nombreux programmeurs, graphistes et musiciens du milieu commercial ont appris leur métier grâce aux démos.

Les interactions entre les différents protagonistes sont nombreuses : on échange des techniques de travail, des astuces de programmation pour les coders et même les sources originaux des démos, bref on apprend sans cesse.

Mieux encore, et le plus important, on apprend à travailler en équipe.

Enfin, riez si vous voulez, mais nous restons attachés à l’idée que les démos rapprochent les peuples.

Les échanges de productions se font d’ailleurs au niveau international et ce n’est pas seulement une confrontation dans le style " le pays le plus fort" …

Non, puisque les membres de nombreux groupes dispersés sur toute l’Europe, se rencontrent souvent.

Copyrights : Laurent Christophe & Rachid Ouadah / Amiga Revue Spécial Environnement 1994